大船渡市の大規模火災のお見舞いを申し上げます

お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族に心からお悔やみを申し上げます。

また、研修を受けていただいた大船渡周辺のパナソニックの家電販売店の皆様もお仕事に影響を受けておられ、日々の業務が大変だと聞いております。

復旧の業務の多忙な中、くれぐれも御身体にお気をつけてお過ごしください。

一日も早い復興をお祈り申し上げます。

サクラ・ワークは住宅・リフォーム業者様の受注アップのためのトータルサポートをいたします。

謹んで新春のお慶びを申し上げます

平素はご高配を賜り、誠にありがとうございます。

サクラ・ワーク株式会社の年末年始の休業日をお知らせいたします。

誠に勝手ながら下記日程を休業とさせていただきます。

【年末年始の休業日】

2024年12月28日(土)~2024年1月5日(日)

2024年1月6日(月)からは平常通り業務を行います。

休業期間中にいただきましたお問合せなどにつきましては

2024年1月6日(月)より順次対応させていただきます。

サクラ・ワーク株式会社 社員一同

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

【夏期休業期間】

■8月10日(土)~8月18日(日)

夏期休業中にいただいたお問合せにつきましては、担当者より8月19日以降に

順次ご連絡をさせていただきます。

休業中は、大変ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

サクラ・ワーク株式会社

国土交通省が新築住宅を購入する消費者と販売者向けに、漫画冊子の『待って!家選びの基準変わります』をホームページに掲載しました。

2025年の新築住宅等の省エネ基準義務化とZEH水準の省エネ住宅について記載された、購入住宅を正しく選ぶための啓蒙の冊子です。

今後の住政策についても認識でき、高い買い物である住宅を選ぶ時の基準が、わかりやすく記載されています。

この冊子では、ZEH基準の省エネ住宅を選択することの利点が書かれています。

キャラクターの「ZEHさん」が面白く、表現が印象的で「ゼッチ」という言葉が認識できる工夫があるので、住宅販売にも役立つ漫画冊子になっています。

この続きは、「『待って!家選びの基準変わります(国土交通省の漫画冊子)』の意味すること」に記載しておりますので、ご覧ください。

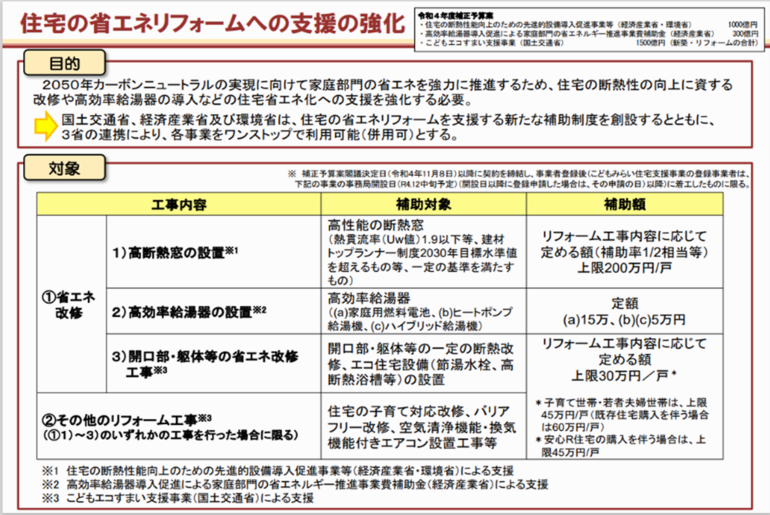

2023年新春、注目の省エネ関係の補助金政策が始まります。

新築・リフォームのお客様を集客するためには、活用したい3つのビック話題になる補助金施策です。

年末のご挨拶や、新春のご挨拶訪問、チラシや情報誌にも活用できるキャッチーな補助金です。

ご無沙汰しているお客様訪問や、アフターメンテナスの訪問でお話しできるように、内容をしっかりホームページで把握しておくと良いと思います。

「住宅省エネ2023キャンペーン」は、国土交通省、経済産業省、環境省の3省連携により行う「住宅の省エネリフォーム支援」と国土交通省が行う「ZEH住宅の取得への支援」についてのキャンペーンホームページです。

具体的には、

「こどもエコすまい支援事業」

「先進的窓リノベ事業」

「給湯省エネ事業」

の3つの補助事業になります。

「こどもエコすまい支援事業」は省エネリフォームと、ZEH(新築)の補助金ですので、既存のお客様だけでなく、新築や建替え希望のお客様にもZEHのお話しをするよい機会にもなります。

詳しい内容は、「住宅省エネ2023キャンペーン」の特設サイトに記載されていますので、勉強のためにも一読されてはいかがでしょうか。

※『ZEH』と「ZEH水準」の用語の違いが不安な方は、

「『ZEH』と「ZEH水準(ZEH基準の水準)」の用語の違の違いは?」の記事もご覧ください。

研修で「ZEH水準」の住宅の話をしていた時のことです。

「ZEH水準」と『ZEH』との違いが理解できているという前提で話を進めていましたら、『ZEH』の話をしているのだというように、間違えて聞いている人が何人もいて混乱が起こりました。

確かにZEHという言葉がついているので、同じ住宅だと勘違いが起こりそうです。

新築住宅を建てたいお客様も、「ZEH水準(ZEH基準の水準)」と『ZEH』は同じ住宅であると思われているケースが多いのが事実です。

『ZEH』はほぼ理解されている方でも、「ZEH水準」や「ZEH水準省エネ住宅」というと何が違うのかをが理解されていないようですので、営業・提案時にわかりやすくお話しする必要があります。

お客様に、「ZEH水準省エネ住宅」は『ZEH』や一般的な省エネ基準の住宅と何が違うのかをお話しすることによって、お客様の選択の幅も広がります。

また、「ZEH水準省エネ住宅」は、ローン減税や補助金などの優遇策があり、お客様にとってお得になることもお伝えすると、営業的にも有利になります。

2022年4月に日本住宅性能表示基準が改正され、「断熱等性能等級5」と「一次エネルギー消費量等級6」が創設されました。それによって、「ZEH水準」や「ZEH基準の水準」の省エネ性能の住宅という用語が出現しました。

『ZEH』と、「ZEH水準」や「ZEH基準の水準」の省エネ性能の住宅は、異なるものです。

この続きはこちらから・・・ご覧ください。

第6次エネルギー基本計画(2011年10月閣議決定)では、

■2030年度以降新築される住宅について、ZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す

■2030年において新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が設置されることを目指す

と新築住宅における目標が設定されています。

すなわち、ZEHの普及の取組を推進することを示唆しています。

また、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、新築住宅は2030年頃までにはZEH基準の省エネルギー性能を確保することを目標に掲げています。

2025年度には、原則全ての住宅は省エネ基準に適合することが義務付けられます。しかし、その後に省エネの基準は更に厳しくなり、2030年にはZEH基準の水準が求められ、ZEHの普及がさらに推進されるようになります。

そこで今後の省エネルギー住宅のキーワードは『ZEH』であり、ZEHに関する基本的な知識はマスターしておく必要があります。

ZEHについては、理解できている方も多いと思いますが、研修を行うと意味・定義を誤解されている方もおられます。

ZEHは、今後の住宅の重要なキーワードですので、住宅に係わる方も、リフォームに係る方も知っておくべき知識です。

ZEHとは何なのか、その定義や意義について記載します。

続きはこちらから。

★2025年にすべての住宅は省エネ基準適合義務化についての詳しい記述はこちらから。

※(リフォーム業界専門 受注力アップ塾 サクラ・ワーク)での記載ページをご覧ください。

政府は、2022年6月公布の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に伴い、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令を改正し、分譲型住宅の住宅トップランナー制度の対象に分譲マンションを追加、拡大することになりました。

2022年11月11日に、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び施行に伴う関係政令」が公布されました。

新たに住宅トップランナー制度の対象とする分譲マンション事業者については、「年間1,000戸以上の住戸を供給する事業者」とすることになり、2023年4月1日に施行されることになりました。

住宅トップランナー制度は、住宅事業建築主の供給する住宅の省エネ性能向上を促す措置として、省エネ性能の向上のための基準、つまりトップランナー基準を定め、国土交通省がその基準に照らし、必要に応じて省エネ性能の向上を勧告することができる制度です。

現行法では、勧告の対象となる事業者は、

・分譲規格型住宅

建売戸建住宅:150戸以上供給、

・請負型規格住宅

注文戸建住宅:300戸以上供給

賃貸アパート:1,000戸以上供給

です。

分譲規格型住宅の住宅トップランナー制度の対象は今まで、建売戸建住宅だけでしたが、2023年4月1日より、1000戸以上を供給する分譲マンションの事業者を追加して法律を施行します。

分譲マンションのトップランナー基準は2026年度を目標年度として

■外皮性能基準は、強化外皮基準。

■一次エネルギー消費量基準は、省エネ基準に比べて20%削減。

目標水準はZEB水準です。

このように、一次エネルギー消費量基準はかなり強化され、仕様の工夫や建設費と兼ね合いの検討が必要になります。

受付時間 月~金(祝日除く)9:00~17:00

スマートフォンからのアクセスはこちら

| 所在地 | 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-11 有明パークビル20F |

|---|---|

| 電話番号 | 03-5665-3955 |

| FAX | 03-5665-3956 |

| 受付時間 | 月~金(祝日除く)9:00~17:00 |